落下試験

前職の仕事で機構設計をしていた時に製品評価で落下試験を公共の産業技術センターで行った時の試験の内容をまとめてみました。

落下試験とは

落下試験とは、定義とか細かい方法とかいろいろありますがざっくりいうと小型の製品を使用中に落としたり、輸送中に梱包箱状態の物を誤って落下させたり、大型の装置を設置する際に衝撃を与えてしまた場合を想定して、この高さのこの向きの落下では破壊するが、この高さから落下させても壊れないとかを試験して落下破壊の限度を測定する試験です。

【一般的な落下試験の基本的な手順と方法】

落下試験は、製品の耐久性や信頼性を評価するために行われる重要なプロセスです。以下では、落下試験の基本的な手順と方法について、初心者にも分かりやすく説明します。

準備

まず、落下試験の準備から始めましょう。落下試験を行う前に、試験対象の製品を適切に準備する必要があります。これは、製品が実際の使用状況や輸送状態に近い状態であることを確認するためです。製品が梱包されている場合は、梱包材も含めてテストします。また、複数の試験を行うために、同じ製品を複数用意しておくことが望ましいです。

試験環境の設定

次に、試験環境の設定を行います。落下試験を実施する場所は、安全かつ適切な環境である必要があります。これは、落下による破片や部品の飛散を防ぎ、安全に試験を行うためです。試験用の装置や道具も準備します。これには、高さを正確に測定できるメジャーや、落下させるための試験台、カメラやセンサーなどの記録装置が含まれます。

落下試験実施

準備が整ったら、試験対象の製品を所定の高さから落下させます。この高さは、製品の種類や試験の目的に応じて異なりますが、一般的には数十センチメートルから1メートルの範囲です。落下の高さは、現実の使用状況や輸送中に予想される衝撃を再現するために設定されます。製品を持ち上げ、試験台の上から自由落下させることで、衝撃をシミュレーションします。

製品状態の確認

製品が落下した後は、その状態を詳細に観察します。まず、外観の確認を行います。これには、ひび割れや欠け、変形などの目に見える損傷が含まれます。次に、内部の確認を行います。これは、製品の内部構造や電子部品が損傷していないかをチェックするためです。必要に応じて、製品を分解して内部の状態を確認します。また、製品が正常に機能するかどうかのテストも行います。例えば、電子機器の場合は、電源が入るか、すべての機能が正常に動作するかを確認します。

試験結果の記録

これらの観察結果を記録し、分析します。落下試験の結果は、製品の耐久性を評価するための重要なデータとなります。結果をもとに、製品の設計や製造工程の改善点を見つけ出し、その後、必要に応じて改良が検討されます。例えば、製品の素材変更や内部構造の強化が考慮され、耐久性の向上が図られることがあります。

【ここからは実際に使用した落下試験機 落下試験風景を載せておきます。】

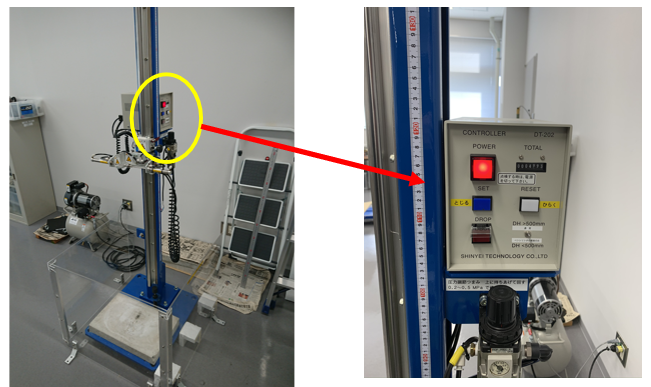

落下試験機

落下試験機の構成図

落下試験品を保持する所の詳細図

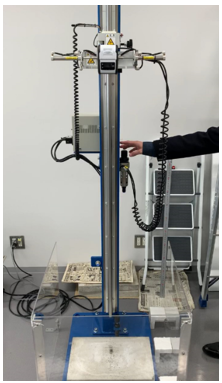

実際の落下試験風景

試験機の操作部

落下前の状態

落下後の状態

まとめ

落下試験は落下試験機を使って行うと落下高さ、落下する向きを決めて試験ができるので、どこの向きで、いくらの高さで破壊するとか、破壊しない高さを正確に計測する事が出来ます。ひと昔の20年~25年前までは落下試験機は公共の産業技術センターには置いて無くて人の手を使いメジャーで高さを図り落下させていたので、最近は公共の産業技術センターで落下試験機を使って試験が出来るので、正確に耐落下高さが計測できるようになりました。このブログまでたどりついた人は少なくてもモノづくりに興味関心がある方だと思いますので、おざっぱではありますが製品評価においての落下試験の概要と試験機と実際の試験風景の情報共有したいと思います。これからも学んだ事や調べたことで共有したい事柄がありましたら発信していきます。解りやすくまとめたつもりですが、不明点、解り難い点、知りたい情報、調査して欲しい情報等ありましたら広く皆様の連絡をお待ちしております。